Par le GT Lanceurs et transport spatial

Contexte des accords Artémis

Les accords Artémis rassemblent des pays autour d’un ensemble commun de principes destinés à guider l’exploration civile de l’espace de manière paisible. Il s’agit d’un effort dirigé par les États-Unis, via la NASA et le Département d’État américain, dont l’objectif est d’étendre l’exploration spatiale et de s’accorder sur son développement futur. En particulier, « THE ARTEMIS ACCORDS : PRINCIPLES FOR COOPERATION IN THE CIVIL EXPLORATION AND USE OF THE MOON, MARS, COMETS, AND ASTEROIDS FOR PEACEFUL PURPOSES » cite la NASA [1]. Ils sont, en outre, explicitement fondés sur le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes de 1967, que les signataires sont tenus de respecter.

Contenu des accords

Les accords Artemis, rédigés en 13 sections, peuvent être décrits selon 6 axes [2].

Valeur juridique : Section 1 – Purpose and Scope | Section 2 – Implementation | Section 13 – Final provisions

Les Accords Artémis sont des engagements politiques, non contraignants, qui définissent des principes de coopération pour l’exploration de la Lune. Ils ne créent pas d’obligations juridiques pour les pays signataires, qui devront formaliser leur coopération dans des accords bilatéraux spécifiques pour chaque projet.

Partage d’informations : Section 4 – Transparency | Section 7 – Registration of space objects | Section 8 – Release of scientific data

La Section 4 engage les signataires à partager de manière transparente leurs politiques et projets spatiaux, dans l’esprit du Traité de l’Espace [4]. La Section 7 prévoit que les signataires déterminent ensemble qui doit enregistrer les objets spatiaux pour les missions coopératives, y compris en cas de partenariat avec des pays non-signataires de la Convention d’Enregistrement. Enfin, la Section 8 promeut le partage ouvert des données scientifiques issues de missions communes, avec une coordination pour protéger les informations sensibles, bien que cet engagement ne s’applique pas aux activités du secteur privé.

Coopération : Section 5 – Interoperability | Section 6 – Emergency assistance

La Section 5 encourage les signataires à développer des infrastructures et des standards communs pour faciliter l’exploration, tels que les systèmes de stockage de carburant, les structures d’atterrissage, et les systèmes de communication et d’énergie, en utilisant ou en établissant des normes d’interopérabilité adaptées. La Section 6 engage les signataires à fournir une aide aux astronautes en détresse dans l’espace, conformément aux obligations du Traité de Sauvetage et de Retour (Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space [3]).

Réduction des débris spatiaux : Section 12 – Orbital debris

La Section 12 des Accords Artémis engage les signataires à limiter la création de débris spatiaux en planifiant la fin de vie de leurs engins spatiaux pour qu’ils soient passivés et éliminés de manière sûre et efficace. Pour les missions conjointes, il est précisé quel signataire est responsable de cette planification. Les signataires s’engagent aussi à minimiser la formation de débris durables, en prenant des mesures comme la sélection de trajectoires sécurisées et l’élimination de structures spatiales en fin de mission.

Exploitation des ressources extra-atmosphérique : Section 9 – Preserving outer space heritage | Section 10 – Space resources

La Section 9 engage les signataires à préserver le patrimoine spatial (sites d’atterrissage historiques, artefacts, etc.) sur les corps célestes, en suivant des normes communes, et à contribuer à l’élaboration de pratiques internationales pour leur protection. La Section 10 traite de l’exploitation des ressources spatiales, comme celles de la Lune ou des astéroïdes. Elle souligne que cette extraction doit respecter le Traité de l’Espace [4] et qu’elle ne constitue pas une appropriation nationale. Les signataires s’engagent à notifier les Nations Unies et la communauté scientifique de leurs activités d’extraction, et à participer aux discussions internationales pour développer des pratiques encadrant cette utilisation des ressources.

Déconfliction de l’espace : Section 3 – Peaceful purposes | Section 11 – Deconfliction of space activities

La Section 3 stipule que toutes les activités doivent rester pacifiques et conformes au droit international. La Section 11 engage les signataires à éviter les interférences nuisibles en coordonnant leurs opérations, notamment en créant des “zones de sécurité” temporaires autour d’activités spécifiques pour protéger les opérations sensibles. Ces zones visent à garantir la sécurité sans restreindre l’accès libre à l’espace, et les signataires s’engagent à notifier tout changement aux autres acteurs concernés et aux Nations Unies.

Acteurs

La NASA, en coordination avec le Département d’État américain et sept autres pays signataires initiaux (Australie, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis), a établi les Accords d’Artémis en 2020. Le 25 octobre 2024, le Chili est devenu la 47e nation à signer les accords [5].

Implications pour la Stratégie Spatiale française

La place de la France dans les accords et le programme Artemis

Les coopérations industrielles entre la France, via l’ESA, et la NASA sont anciennes et précèdent de plusieurs années la structuration politique du programme Artemis et la mise en place des accords. Contrairement aux missions américaines Apollo, réalisées il y a près de cinquante ans, les missions Artemis offrent la perspective d’envoyer un jour un astronaute français sur la Lune. Sans la NASA, ni la France, ni l’Europe n’ont les moyens de mener seules une telle expédition. Il existait donc en France une volonté politique d’intégrer pleinement le programme Artemis, pour des raisons de prestige, de coopération scientifique et de débouchés industriels. [6]

L’Agence spatiale française – le Centre national d’études spatiales (CNES) – a ainsi souligné dans un communiqué de presse :

« [les accords Artemis] offrent de nombreuses opportunités pour l’industrie et la recherche scientifique, tant au niveau national qu’européen. Des entreprises françaises du secteur sont déjà activement investies dans le programme Artemis. La signature de la France doit ainsi permettre de prolonger et d’approfondir ces coopérations mutuellement bénéfiques. »

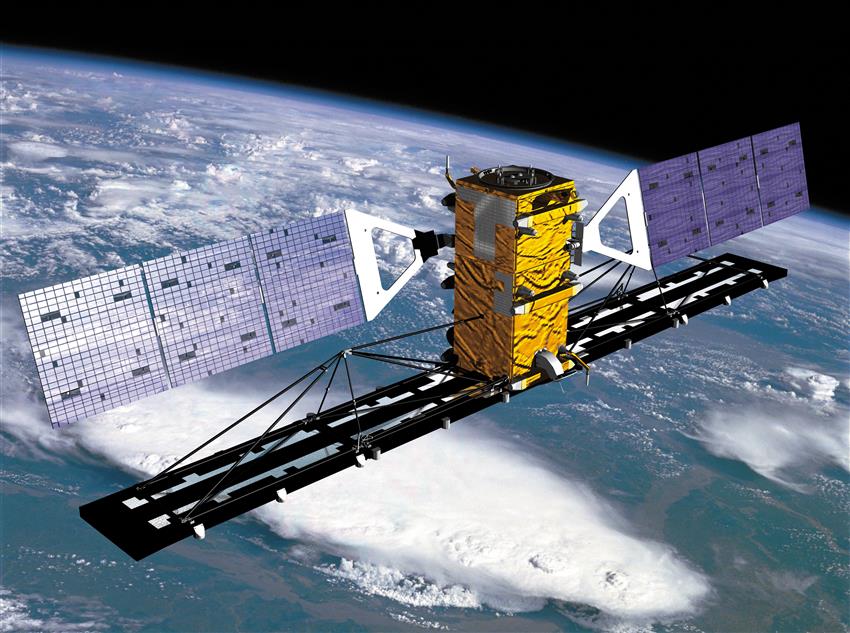

Grâce à son savoir-faire et après avoir signé les accords Artemis, la France devrait, par le biais de l’Agence spatiale européenne, directement contribuer au programme Artemis. Ce sera le cas par exemple avec le module Esprit, qui apportera des outils de communication et le ravitaillement sur la Lunar Gateway, la station en orbite lunaire. De plus, l’ESA se voit chargée de développer un module de la capsule Orion destinée à transporter les astronautes vers la Lune, ESM. European Service Module (ESM) fournit de l’électricité, de l’eau, de l’oxygène et de l’azote et maintient le vaisseau spatial à la bonne température et sur sa trajectoire [7]. Ce module est notamment développé par Airbus Defence and Space.

Les accords Artemis mettent en évidence la volonté d’une coopération internationale concernant les futurs explorations (lunaires, martiennes, etc.). La France, membre de l’ESA, présente donc un rôle à jouer dans cette quête et la stratégie spatiale du pays peut prévoir une place pour ces missions du retour de l’Humain sur la surface de la Lune.

Propositions pour la stratégie spatiale d’ASTRES

Afin d’approfondir le sujet, voici quelques questions que l’on peut se poser vis-à-vis de la place de la France dans ces accords Artémis :

La France doit-elle participer activement, aussi financièrement, au programme Artémis ? Si oui, pour quelles raisons ?

L’idée derrière cette question serait d’étudier si la France ou l’ESA doivent encourager le développement de technologie via des financements qui pourraient s’appliquer au programme Artémis. Typiquement, il pourrait s’agir d’un appel à projet pour une base lunaire, pour un alunisseur, etc. Cela permettrait à des entreprises su secteur privé de candidater et donc de pouvoir participer au programme.

Cela pourrait permettre à la France de participer en tant qu’acteur non négligeable à un projet de collaboration mondiale vers un objectif historique, le retour de l’Homme sur la surface de la Lune. Un de ces astronautes sera européen (astronaute de l’ESA) et possiblement français (Thomas PESQUET étant un potentiel candidat).

Il est aussi possible d’évoquer la contribution de la France au programme Artémis via ESM, ESPRIT par exemple. La stratégie pourra proposer donc une réflexion sur l’utilité d’approfondir cette participation au programme lunaire ou non.

Le New Space a-t-il sa place vers le retour sur la Lune ? A quoi peuvent prétendre ces acteurs privés plus modeste ?

Il s’agit un peu d’une suite de la première question mais appliquée au NewSpace français et européen. Il s’agit surtout d’une réflexion sur “Le NewSpace a-t-il sa place au sein du programme Artémis ?”. Je n’ai pas la réponse à cette question, c’est une question ouverte qui pourrait s’inscrire dans la stratégie d’ASTRES.

Voici des articles intéressant sur la place de l’industrie française vers le programme Artemis :

- Ouest-France : Ces entreprises se préparent déjà à faire du business sur la Lune, et ce n’est pas de la science-fiction

- Siècle Digital : Ces entreprises françaises qui participent au retour sur la Lune

En outre, des collaborations entre l’ESA/CNES et les industries françaises pourraient avoir lieu afin de donner à ces entreprises une plus grande place via la notoriété et le pouvoir des agences spatiales.

On peut aussi parler de TechTheMoon, initiative du CNES pour promouvoir des startups développant des solutions spatiales pour l’environnement lunaire (ou EuroMoon pour la version européenne).

La France doit-elle faire évoluer sa Loi sur les Opérations Spatiales (LOS) ?

Ce qui suit s’appuie sur une stratégie spatiale proposée par ANRT (Association Nationale de Recherche et Technologie) intitulée : Préparer le droit spatial français aux nouvelles ambitions lunaires – Encadrer l’utilisation des corps célestes

Disclaimer : il s’agit de la proposition de cette association. L’objectif n’est pas de copier cette proposition mais de souligner ce qui parait pertinent et confronter cette vision à celle d’ASTRES.

L’ANRT prévoit, entre autres :

- « ÉLARGIR LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOS À DEUX NOUVELLES OPÉRATIONS SPATIALES»

Les opérations spatiales en orbite :

L’ANRT cite « En France, l’article 1er de la LOS a une vision linéaire de l’opération spatiale, qui ne convient pas directement à un champ nouveau, celui des opérations spatiales en orbite ». Ces opérations connaissent une actualité importante alors que les technologies d’in-orbit servicing et d’in-orbit manufacturing se développent de façon croissante. Par exemple, la loi permettrait de déterminer qui serait responsable lors de phase de docking de deux objets spatiaux (responsabilité conjointe, individuelle, alternée ?).

Les opérations spatiales sur un corps céleste :

L’article 1er de la LOS mentionne actuellement la maîtrise d’objets spatiaux sur des corps célestes comme la Lune, mais cette définition est jugée trop générique et linéaire pour encadrer les nouvelles opérations lunaires complexes. En effet, il ne s’agit plus seulement de gérer un objet unique dans l’espace, mais d’accompagner des activités variées comme l’extraction, le raffinage de ressources, l’installation de bases modulaires, ou le décollage de lanceurs depuis la Lune. Cette extension du champ d’application viserait à inclure ces activités sous un régime de responsabilité spécifique aux corps célestes, en séparant le droit spatial du droit minier pour mieux adapter les règles aux particularités environnementales et technologiques de la Lune.

- « QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS S’AGISSANT DES OPÉRATIONS SUR UN CORPS CÉLESTE »

L’ANRT propose d’ajouter trois éléments à la LOS :

On pourrait placer dans le giron des dispositions de la LOS sur les données spatiales, la cartographie de la Lune, des corps célestes et de leurs ressources

Protéger les données de cartographie et de ressources lunaires via un statut juridique national, imposant aux opérateurs de transmettre des informations géologiques (comme des échantillons et images satellites) pour une base de données publique. Cela vise à empêcher l’extraction de rentes, favorisant ainsi une concurrence équitable et le partage scientifique.

Demande de preuve d’activité pour les opérateurs détenteurs d’une licence

Conditionner les licences d’opérations sur la Lune à des preuves d’activités régulières (dépenses ou missions préparatoires) pour éviter toute appropriation de site sans utilisation effective.

Enjeux environnementaux

Exiger une étude d’impact environnemental avant toute activité, incluant des analyses sur les déchets, la poussière, et les modifications chimiques du régolithe. Ces mesures permettraient à la France de développer un “code de conduite environnemental” pour les futures missions lunaires.

Important : Etudier une loi, telle que la LOS, ne fait pas partie de mon domaine d’expertise mais semble néanmoins être une piste intéressante concernant le devenir de l’exploitation des ressources spatiales et aussi possiblement le transport spatial vers la lune (ou mars à plus long terme)

Sources

[1] NASA, «LES ACCORDS ARTEMIS,» 2020. [En ligne]. Available: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2022/11/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf?emrc=672dd18e56434.

[2] J. IHDEN, «Commentaire – Les Accords Artemis,» [En ligne]. Available: https://www.jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2022/06/Accords-Artemis.pdf.

[3] UNITED NATIONS Office of Outer Space Affairs, «Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space,» [En ligne]. Available: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introrescueagreement.html.

[4] UNITED NATIONS, «Traités et principes des nations unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique,» [En ligne]. Available: https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11F.pdf.

[5] NASA, «The Artemis Accords,» [En ligne]. Available: https://www.nasa.gov/artemis-accords/.

[6] Anne-Sophie Martin et Paul Wohrer – IFRI, Les accords Artemis. Une stratégie américaine pour la gouvernance lunaire, 2024.

[7] ESA, «European Service Module,» [En ligne]. Available: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Orion/European_Service_Module.