Thomas Foulon, Alix Guigné, Ana Pic, Maxence Poile, Geoffroy de Dinechin

Une crise sans précédent dans le secteur du spatial

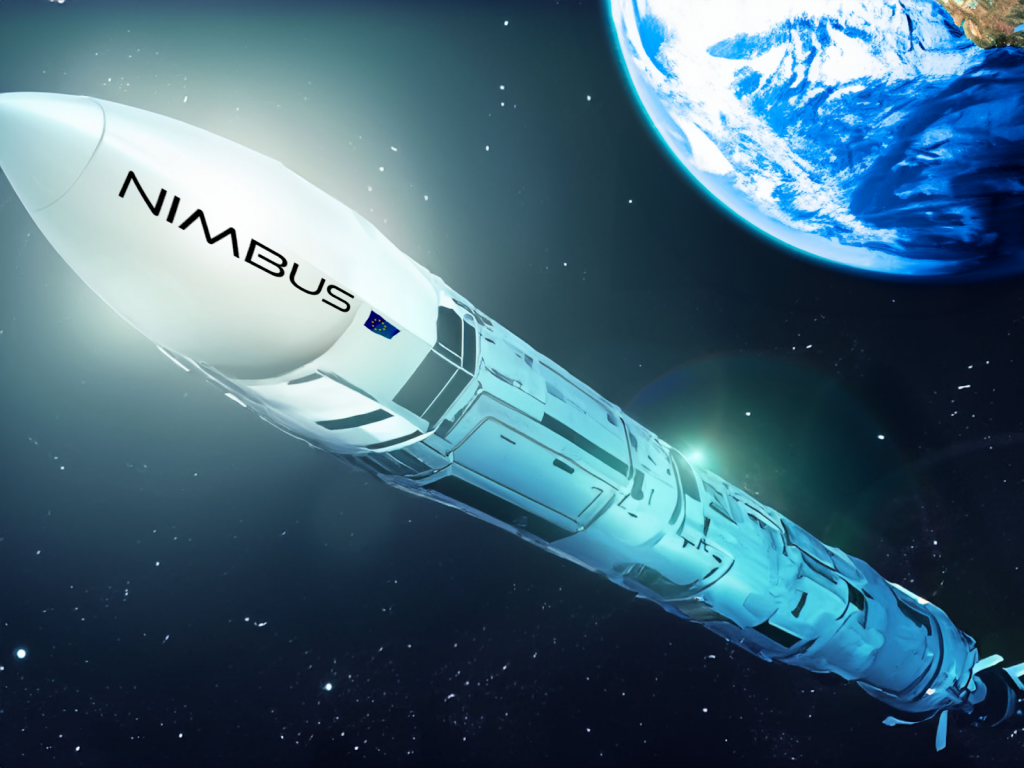

La leçon à tirer de l’histoire récente est éloquente. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale, la dépendance à l’égard des services de lancement internationaux a causé des retards dans de nombreux programmes spatiaux européens, comme le lancement d’Ariane 6, entraînant des pertes financières importantes. Les tensions géopolitiques aggravent la situation, rendant l’Europe dépendante des lanceurs américains suite au retrait du Soyouz. L’indépendance de l’accès à l’espace est ainsi devenue cruciale pour l’Europe, perturbant le lead mondial de son approche, basée sur “l’espace pour une meilleure vie sur terre”. Il est impératif pour l’Europe de se garantir cet accès et renforcer sa position mondiale.Le développement du lanceur spatial polyvalent Nimbus pourrait être un pas décisif dans cette direction. Les atouts du Nimbus résident dans sa capacité à lancer une variété de charges utiles sur différentes orbites, offrant ainsi à l’Europe une flexibilité accrue, une meilleure résilience face aux crises futures et préservant sa souveraineté. Pour concurrencer des entreprises comme SpaceX, qui ont pour ambition la réduction des coûts de lancement grâce à la réutilisation des fusées, le Nimbus devra également innover en termes de technologies et de coûts.

Les principes clés – un accès indépendant à l’espace, la coopération internationale et un cadre réglementaire approprié – guideront son développement. Cependant, la réussite de ce projet nécessitera une volonté politique, une collaboration internationale étroite et un engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité pour tous les acteurs.

Répondre au besoin vital d’un lanceur qui répond aux besoins du marché grandissant du NewSpace

L’un des aspects clés du NewSpace est la mutualisation des lancements, permettant ainsi de maximiser l’efficacité et de réduire les coûts. Un lanceur polyvalent capable de réaliser des missions de “rideshare” devient donc impératif. En mutualisant les lancements pour des orbites similaires ou proches, ce type de lanceur permettrait une utilisation optimale de l’espace disponible à bord et offrirait des opportunités de collaborations entre différentes entités spatiales et ainsi alimenter le marché. Cette approche favoriserait la création d’un Global LaunchPad (GLP), calendrier mondial de lancements, évitant ainsi les congestions et les délais inutiles. Ces délais sont un frein encore plus important au développement du marché des micro et nano satellites qui, n’ayant pour l’instant que peu de lanceurs dédiés, doivent attendre que des plus grosses missions proposent des orbites similaires aux leurs. De plus, nombre d’entre eux ne se retrouvent pas exactement sur l’orbite souhaitée ce qui nuit fortement au bon déroulé de leurs missions et à leurs performances.

Un autre aspect clé est la capacité de transport de charge utile. Un lanceur polyvalent doit être doté d’une grande capacité de charge utile, atteignant jusqu’à 45 tonnes, répondrait aux exigences croissantes du marché spatial. Cette capacité accrue permettrait le déploiement de satellites plus grands, la mise en orbite de constellations et de méga-constellations, ainsi que la possibilité d’effectuer des missions complexes et ambitieuses, jamais réalisées à ce jour. Les opportunités offertes par un lanceur polyvalent de cette envergure seraient extrêmement attractives pour les acteurs du NewSpace du monde entier, qui cherchent à exploiter pleinement le potentiel de l’espace.

Enfin, la compétitivité des coûts est un aspect essentiel pour la réussite dans le domaine spatial mondial. Le développement d’un lanceur polyvalent capable de réduire significativement le prix au kilogramme serait un atout majeur pour le marché du NewSpace européen. Cette réduction des coûts permettrait de rendre les missions spatiales plus accessibles à un plus grand nombre d’acteurs, allant des startups aux grands groupes en passant par le public. En favorisant une économie plus efficiente, un tel lanceur encouragerait l’innovation et stimulerait la croissance de l’industrie spatiale.

Dans l’union réside la force : centralisation des ressources technologiques et innovantes

L’Europe doit alors trouver un équilibre délicat entre union et efficacité d’innovation continue. Pour ce faire, nous suggérons le développement de clusters et consortiums rassemblant des entreprises de différentes tailles et de différents domaines pour partager leurs connaissances et favoriser la collaboration autour d’un même projet. L’Europe peut ainsi encourager à la fois la mutualisation des ressources et des connaissances mais également réduire les délais. Cela peut également réduire les risques pour chaque entreprise individuelle.

L’Europe doit aussi savoir profiter de l’expertise des entités privées : autant des traditionnels grands groupes qui l’accompagnent depuis ses débuts que des nouveaux arrivants sur le marché. De très nombreuses start-ups composent aujourd’hui le paysage spatial et constituent un vivier de talents et d’idées dont il serait dommage de se passer. Il peut être alors intéressant pour l’Europe de considérer le modèle compétitif américain ou une, parfois plusieurs réponses à des appels d’offres sont sélectionnées. Ce modèle favorise l’innovation et l’exploration d’un champ des possibles plus grand. Il peut cependant être lourd de conséquences pour les entreprises dont la proposition ne sera pas retenue. Il ne favorise pas non plus la mutualisation.

Il est crucial de ne pas dépendre d’un seul fournisseur pour les composants clés. En ayant une variété de fournisseurs à travers l’Europe, on peut réduire le risque lié à l’échec d’un seul fournisseur. Un stockage stratégique de composants critiques peut aider à prévenir les interruptions de la chaîne d’approvisionnement en cas de perturbations inattendues. La mise en place de redondances dans la chaîne d’approvisionnement, telles que des usines de fabrication multiples pour les composants clés, peut aider à garantir la continuité des opérations. La numérisation et l’automatisation des processus de la chaîne d’approvisionnement peuvent accroître l’efficacité et la flexibilité, permettant une réponse rapide aux changements de la demande ou aux perturbations mais également le développement de nouvelles entreprises. Il est important d’effectuer des évaluations régulières des risques liés à la chaîne d’approvisionnement et de planifier des scénarios d’urgence pour faire face aux potentielles perturbations.

Ainsi Nimbus sera un modèle de lanceur spatial modulaire et personnalisable, grâce à cette innovation constante et la verticalisation des entreprises, inspirée du fordisme.Un modèle permettant une grande flexibilité sur le marché, que ce soit pour des missions habitées, le déploiement de constellations de satellites ou des missions vers d’autres planètes. Cela permettrait à la fois de maintenir un lanceur opérationnel tout en continuant à innover et à améliorer ses différents composants, comme en encourageant le développement de composants réutilisables, ce qui pourrait à son tour réduire les coûts et l’impact environnemental des lancements.

Cela dit, un tel modèle présenterait également des défis, notamment en termes de compatibilité entre les différents composants et de garantie de la sécurité de chaque mission.

Leviers réglementaires et politiques

Afin de pouvoir accélérer la mise en place de ce projet et assurer son succès durable, il est nécessaire de tabler sur le partage du travail de l’industrie entre les différents acteurs et États participants pour profiter de l’expertise spécifique de chaque pays et renforcer la collaboration internationale. Dans cette optique, une unification des normes s’avère cruciale. Pour garantir une interopérabilité optimale et une fiabilité sans faille entre tous les composants fabriqués dans différents pays, il est impératif d’adopter une série de normes industrielles communes. Cela couvre non seulement les spécifications techniques des produits, mais aussi les procédures de contrôle de qualité, les protocoles de sécurité et les exigences environnementales.

Ainsi, il faut mettre en place un catalogue de normes dans un processus de négociation approfondi, impliquant tous les acteurs clés de ce projet. Ce processus devra également être suffisamment souple pour accommoder les avancées technologiques et les changements de marché. Une fois ces normes unifiées en place, elles peuvent servir de fondement à une coopération industrielle véritablement intégrée, permettant une production efficiente et cohérente sur toute l’Europe. Cela facilitera également le partage des connaissances et des technologies entre les pays dans un cadre réglementé, contribuant à renforcer la position concurrentielle de l’Europe dans le secteur spatial mondial. Il est également crucial de veiller à ce que l’adoption de ces normes communes ne freine pas l’innovation, mais puisse la stimuler. Pour cela, il est important d’inclure des dispositions pour une révision régulière des normes et pour encourager la recherche et le développement.Cette standardisation commune pourra s’avérer attractive pour des clients étrangers à la recherche de qualité, de transparence et de performance, et ainsi représenter un réel avantage commercial pour l’Europe. En étendant son marché grâce à sa polyvalence et sa fiabilité, le lanceur Nimbus concrétisera la puissance normative européenne sur le marché international en imposant ses standards;

De plus, un accord intergouvernemental entre les États membres (exclusivement Europe) du projet Nimbus et l’Agence spatiale européenne (ESA) stipulant l’utilisation obligatoire du nouveau lanceur pour tous les lancements publics, y compris ceux liés à la science, la télécommunication, la navigation, et l’observation de la Terre. Afin d’attirer les projets de lanceurs privés une réglementation favorable peut être introduite au niveau de l’Union européenne, conditionnant l’obtention de financements publics à l’utilisation du nouveau lanceur pour les projets spatiaux privés. Nous pouvons également imaginer des incitations fiscales pourraient être offertes aux entreprises qui s’engagent à utiliser le lanceur européen pour leurs lancements. Enfin, une stratégie de diplomatie spatiale pourrait être mise en place pour négocier l’utilisation du lanceur européen dans les projets internationaux, en collaborant avec des partenaires hors de l’Europe.

C’est ainsi que nous pouvons bâtir l’avenir du spatial Européen : pour un lanceur spatial polyvalent européen, le Nimbus. L’Europe a la capacité de concurrencer les leaders mondiaux, et Nimbus pourrait bien être le catalyseur qui nous propulserait au sommet de l’industrie spatiale mondiale.